Resumen

El presente artículo busca conocer las condiciones sociales y familiares de las mujeres con discapacidad que migraron a Costa Rica. La metodología utilizada fue la Teoría Fundamentada adaptada, la cual generó diversos códigos desde la codificación abierta y axial para finalizar con la configuración de las categorías teóricas, a saber: características sociodemográficas, accesibilidad y barreras, factores asociados a la migración, ganancias, oportunidades y pérdidas a raíz de la migración. Además, entre los resultados más sobresalientes se destacan que es evidente que la temática se encuentra totalmente invisibilizada ante una realidad inminente en el contexto geopolítico actual. Esta situación incrementa las vulnerabilidades de las mujeres con discapacidad, debido a que enfrentan mayores discriminaciones, abusos y violencias que atentan con la promoción, protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad. Además, la invisibilización de la violencia y discriminación se convierten en una manifestación de la cuestión social que se debe problematizar y estudiar debido al impacto que tiene en las políticas sociales y el reconocimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad.

Palabras clave: Género; Interseccionalidad; Migraciones; Mujeres con discapacidad, Teoría fundamentada.

Abstract

This article seeks to learn about the social and family conditions of women with disabilities who migrated to Costa Rica. The methodology used was adapted Grounded Theory, which generated various codes from open and axial coding to finalize with the configuration of theoretical categories, namely: sociodemographic characteristics, accessibility and barriers, Factors associated with migration, gains, opportunities and losses resulting from migration. In addition, among the most outstanding results is that it is evident that the subject is totally invisible before an imminent reality in the current geopolitical context. This situation increases the vulnerabilities of women with disabilities, because they face greater discrimination, abuse and violence that undermine the promotion, protection and recognition of the rights of women with disabilities. In accordance with the above paragraph, The invisibilization of violence and discrimination becomes a manifestation of the social question that must be problematized and studied because of its impact on social policies and the recognition of the rights of women with disabilities.

Keywords: Gender; Grounded theory; Intersectionality; Migration; Women with disabilities.

Resumo

Este artigo busca conhecer as condições sociais e familiares das mulheres com deficiência que migraram para a Costa Rica. A metodologia utilizada foi a Teoria Fundamentada adaptada, que gerou diversos códigos a partir da codificação aberta e axial para finalizar com a configuração das categorias teóricas, a saber: características sociodemográficas, acessibilidade e barreiras, Fatores associados à migração, ganhos, oportunidades e perdas decorrentes da migração. Além disso, entre os resultados mais notáveis destaca-se que é evidente que a temática está totalmente invisibilizada diante de uma realidade iminente no contexto geopolítico atual. Esta situação aumenta as vulnerabilidades das mulheres com deficiência, porque enfrentam maiores discriminações, abusos e violências que atentam contra a promoção, proteção e reconhecimento dos direitos das mulheres com deficiência. De acordo com o enunciado no parágrafo anterior, a invisibilização da violência e discriminação tornam-se uma manifestação da questão social que deve ser problematizada e estudada devido ao impacto que tem nas políticas sociais e o reconhecimento dos direitos das mulheres com deficiência.

Palavras-chave: Gênero; Interseccionalidade; Migrações; Mulheres com deficiência; Teoria fundamentada.

Introducción

La investigación se desarrolla en el contexto actual frente a la coyuntura de las oleadas migratorias que enfrenta el país, debido a las condiciones geopolíticas del área que impactan directamente a las políticas, programas y proyectos sociales. De acuerdo con Bermúdez (2022), solo en agosto de 2022 la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró aproximadamente 25 349 personas migrantes venezolanas que intentaban cruzar la frontera hacia ese país. Este número cuadruplica la cantidad de personas registradas en agosto de 2021. Asimismo, Castillo Vado (2023) señala que cada día una gran cantidad de personas nicaragüenses duermen en la calle haciendo fila para obtener una de las fichas para solicitar refugio. Dicha cantidad se ha incrementado debido a los cambios en la política migratoria que ha realizado el gobierno de Costa Rica.

Ante las condiciones paupérrimas, se invisibiliza la realidad de las mujeres con discapacidad, donde se desconoce las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas y familiares mediaron en la decisión de migrar, incluso si adquirieron su situación de discapacidad durante el tránsito migratorio o migran buscando mejores oportunidades para garantizar su calidad de vida.

Por lo tanto, se investigó y sistematizó las experiencias de vida de las mujeres con discapacidad con el fin de brindar insumos para formular y fortalecer las políticas sociales vinculantes que existen en Costa Rica. La coyuntura política y económica en la que nos encontramos como sociedad, nos demanda con mayor frecuencia un análisis complejo e integrador de la realidad con el afán de ampliar la comprensión de los fenómenos sociales y de manera ambiciosa, brindar posibles rutas y respuestas.

Frente a este panorama que puede parecer incierto y desconocido, se presentan fenómenos sociales como el caso de las migraciones, que ocurren históricamente de manera reiterada, pero toman diversos matices diferenciados según los factores de carácter estructural que inciden en las mismas, así como también, el período desde el cual sean comprendidas.

Los procesos de movilidad entre fronteras que representan las migraciones, se entrecruzan con una serie de elementos que deben ser considerados para su análisis. En este caso, resulta de interés contemplar la discapacidad desde una perspectiva crítica y de derechos humanos en relación con poblaciones migrantes. Asimismo, parece imprescindible concatenar la exploración de tales elementos desde una lectura feminista donde la categoría género es fundamental.

La revisión bibliográfica se concentró en artículos académicos en un período de búsqueda de 2018 al 2025 con las palabras clave de “migración”, “migraciones”, “discapacidad”, “migraciones y discapacidad”, “migraciones y género”, “género y discapacidad”.

En el presente estado del arte, se identificaron dos grandes líneas investigativas, entre ellas mujeres migrantes y violencia y migraciones niñez y discapacidad, todas son desde enfoques cualitativos utilizando técnicas de recolección de datos como entrevistas, narraciones, historias de vida.

Díaz Jiménez et al. (2018) analizan la realidad de las mujeres con discapacidad o diversidad funcional en los procesos migratorios mediante un análisis de material bibliográfico en el cual lo sistematizan. Entre las conclusiones más sobresalientes de esta investigación, destaca la invisibilidad de la discapacidad en los estudios migratorios y un tímido interés de las migraciones en estudio sobre discapacidad. Además, mencionan que ciertas políticas migratorias mantienen un enfoque capacitista y contribuye a ocultar la perspectiva de la discapacidad en este ámbito.

Al igual que las autoras anteriores, Cobeñas (2018) problematiza los procesos de inclusión y exclusión de las mujeres con discapacidad a través de sus narrativas. Con un enfoque cualitativo, concluye que es necesario investigar tomando en cuenta las voces de las mujeres con discapacidad y el uso de perspectivas investigativas feministas y emancipadoras sin caer en sesgos sexistas y discapacitantes, que invisibilicen a las sujetas y generen opresión. En esta misma línea, Barja Coria (2019) traza su línea investigativa a través de un estudio antropológico que explora la migración en el tránsito y la violencia de género que se genera desde una óptica etnográfica multisituada La violencia que sufren las mujeres transgénero y transexuales es sistemática, histórica y transnacional por el control que opera en sus cuerpos, lo cual se da en casos de migración, por lo cual es comprensible que ellas continúen migrando dentro de la ilegalidad.

Asimismo, Ibarra Coronel (2018) estudia las maneras en cómo algunas condiciones presentadas en el tránsito migratorio centroamericano se asocian con el riesgo de adquirir discapacidades físicas, es un estudio cualitativo cuyos instrumentos de recolección de información fueron las entrevistas en albergues de personas migrantes y revisión bibliográfica, destaca que adquirir una discapacidad en el tránsito migratorio es una realidad debido a factores como delincuencia organizada, agentes del Estado mexicano, seguridad privada y pandillas.

En otro ámbito cercano al anterior, se encuentra Pérez Fuentes (2019) que indaga sobre cómo el sistema de justicia latinoamericano protege el interés superior de la niñez en caso de menores no acompañados migrantes o con discapacidad mediante un estudio documental e investigaciones de campo. Concluye que algunos países como México violentan los derechos de la niñez migrante con discapacidad y niñez migrante no acompañada, además que dicha protección va a depender de los operadores judiciales donde se encuentren las personas.

Estrella Vega (2018), mediante un estudio cualitativo con entrevistas semiestructuradas e historias de vida, profundiza en el análisis de los significados que otorgan las migrantes centroamericanas a su experiencia migratoria de tránsito por México en un contexto de continua vulnerabilidad y violencia, lo que las ha obligado, en ocasiones, a modificar su proyecto migratorio y construir uno nuevo que, lejos de colaborarles a conseguir su objetivo de llegar a Estados Unidos y ayudar a sus familias, les sostiene temporalmente en la sobrevivencia. A nivel metodológico, tanto sus elecciones como sus opciones fueron valoradas en función de sus recursos, experiencias de vida y reflexión acerca del contexto en el que viajaban, realizando con ello un análisis de los costos, que, permeados por las experiencias de violencia desde los países de origen, las impulsaron a elegir lo que ellas caracterizaron como una posibilidad de beneficio, a pesar de la vulnerabilidad y la violencia vivida.

Además, Cárdenas-Rodríguez et al. (2018) visualizan sus líneas investigativas sobre cómo los estereotipos de género de las mujeres migrantes persisten tanto en las familias como en el ámbito comunitario y analizan los peligros a los que se exponen las mujeres migrantes durante el trayecto y con qué recursos cuentan para intentar minimizar los riesgos. De igual manera, es un estudio cualitativo mediante entrevistas a profundidad y abiertas.

Warkentin et al. (2024), en su estudio cualitativo examina los riesgos que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad desplazadas desde Venezuela hacia otros países sudamericanos. Identifica barreras de acceso a salud, estereotipos, obstáculos legales y marginación en centros de acogida, desde una perspectiva interseccional de género, discapacidad y desplazamiento.

Esta misma línea, Rau y Baykara-Krumme (2024) indagan en una organización de derechos de personas con discapacidad en Europa, explorando cómo articulan el enfoque interseccional para incluir experiencias de migrantes con discapacidad. Se discute el rol de las organizaciones en visibilizar a este grupo y enmarcar políticas inclusivas.

Khamkhom (2024), en un estudio en Tailandia que revisa la visibilidad de personas trabajadoras migrantes con discapacidad en investigaciones migratorias, concluye que este grupo está prácticamente ausente en métricas oficiales y publicaciones, y hace un llamado a integrarlos en la agenda investigativa.

Finalmente, Izaguirre et al. (2025), en su revisión crítica sobre la falta de atención a la discapacidad en la literatura sobre migración de Sur–Sur, destaca la importancia de brindar voz a las personas con discapacidad, principalmente mujeres por la ausencia y el predomino del modelo médico de discapacidad frente al social.

Método

En el presente apartado se describen los criterios de selección de las personas actuantes en la investigación, los diferentes momentos vividos para el desarrollo de este proceso investigativo, y se finaliza con la descripción de la interacción entre las categorías que orientan a la reflexión y al diálogo entre los discursos presentados en las entrevistas, las cuales analizan las realidades vividas por las mujeres con discapacidad migrantes.

Este estudio exploratorio, recurre a la teoría fundamentada adaptada (TF), la cual se implementa en los estudios cualitativos y al enfoque de interseccionalidad, con el fin de realizar una triangulación en el momento de analizar los datos.

Según Strauss y Corbin (2002), la teoría fundamentada es aquella que se deriva de los datos recopilados de forma sistemática, los cuales se analizan mediante un proceso de investigación. Asimismo, Strauss y Corbin (2002) enfatizan que las características principales de este método son la fundamentación de conceptos en los datos y la creatividad de la persona investigadora para interactuar con estos.

Asimismo, la teoría fundamentada realiza análisis por medio de comparación. Dentro del planteamiento de esta teoría existen dos tipos de comparaciones. La primera de ellas es la comparación entre un incidente con otro o un objeto con otro, donde se buscan las similitudes y diferencias entre sus propiedades con el fin de clasificarlas. Por ejemplo, se comparan las experiencias migratorias entre hombres y mujeres con discapacidad con el fin de visualizar diferencias y similitudes existentes entre ambos géneros y su impacto en las realidades cotidianas.

El segundo tipo de comparación es la teórica, en ella se comparan categorías con el fin de buscar conceptos similares y diferentes, de los que se puedan extraer propiedades y dimensiones que no sean tan evidentes para la persona analista.

Además, se utilizó la entrevista semiestructurada a profundidad para recolectar la información, las personas participantes se contactaron a través de bola de nieve o encadenamiento por la naturaleza del objetivo investigativo.

De acuerdo con el párrafo anterior, las personas interactuantes en la investigación tienen las siguientes características:

- 10 personas: mujeres en situación de discapacidad.

- Condición migratoria regular.

- Edades entre 51 y 61 años.

- Mínimo 5 años de vivir en Costa Rica.

- Participación voluntaria en esta investigación.

- Países de origen: Venezuela, Panamá, Nicaragua, Colombia.

Durante el desarrollo del estudio, se configuró una categoría teórica de caracterización sociodemográfica. Por lo tanto, los datos anteriores son las generalidades de la población participante. En el apartado de discusión se retomará con detalle dichos atributos.

La investigación está configurada a través de varios momentos complementarios, comprensivos y circulares. Se inició con la delimitación del objeto de estudio y las preguntas de investigación, las cuales llevaron a la elaboración de las líneas orientadoras de la indagación con sus objetivos, orientación metodológica y la guía de entrevista, como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 1. Configuración heurística

|

Objetivos específicos |

Categorías de análisis |

Técnicas de recolección de información |

Fuentes de información |

|---|---|---|---|

|

Indagar los estudios referentes a discapacidad y migración para la construcción de líneas investigativas en la temática. |

Disciplinas que publican |

Análisis documental |

Bases de datos nacionales e internacionales. |

|

Temáticas |

|||

|

Modalidad de los artículos |

|||

|

Metodología |

|||

|

Vacíos y puntos de encuentro |

|||

|

Identificar las condiciones que impulsaron a las personas en situación de discapacidad a migrar. |

Características sociodemográficas (quiénes son: edad, lugar de residencia, condición migratoria, nacionalidad, escolaridad, condición de empleo, estado civil, situación de discapacidad) |

Entrevistas a profundidad con informantes claves. Revisión bibliográfica. |

Mujeres en situación de discapacidad. |

|

Historias de vida |

|||

|

Momentos cruciales |

|||

|

Condiciones sociales, económicas, familiares |

|||

|

Toma de decisiones |

|||

|

Género |

|||

|

Caracterizar las barreras y las oportunidades que vivieron las personas en situación de discapacidad en Costa Rica. |

Barreras |

Entrevistas a profundidad con informantes claves. |

Mujeres en situación de discapacidad. |

|

Apoyos |

|||

|

Arraigo |

|||

|

Calidad de vida |

|||

|

Visualización del pasado, presente y futuro |

Fuente: Elaboración propia.

En un segundo momento se inicia con el trabajo de campo de acuerdo con la planificación establecida para acercarse a la información y realizar las entrevistas, según los focos discursivos (motivos de la migración, condiciones actuales, apoyos y barreras vinculadas con discapacidad y familia) y el proceso desarrollado mediante el paradigma de la codificación descrito en las argumentaciones anteriores.

El tercer momento se caracteriza por la triangulación teórica con el método de la comparación de casos (Coller, 2005; Yin, 1994) constante, la cual se realiza mediante un análisis de los discursos presentados en las entrevistas ejecutadas en la investigación.

Una vez que se realizaron las entrevistas, se respaldaron los archivos de audio y las transcripciones con el objetivo de iniciar la lectura y la codificación abierta de los diferentes discursos recopilados. Es necesario citar que la totalidad de las entrevistas se realizaron vía WhatsApp o Zoom, debido a la naturaleza de estas y a la accesibilidad, debido a que algunas de las mujeres residían en la Zona Norte del país y otras en el Valle Central.

Lo anterior conduce al cuarto y último momento, el cual consiste en la revisión teórica, construcción de los resultados, redacción y elaboración de un artículo científico publicable.

Tabla 2. Localización de entrevistas

|

Criterio |

Descripción |

|---|---|

|

E# |

Se refiere a el número de la entrevista. |

|

M#-# H#-# |

Destaca si es mujer u hombre y número de localización del fragmento discursivo o cita enraizada. |

Fuente: Elaboración propia a partir de la unidad hermenéutica

Discusión

A partir de la codificación abierta, axial y selectiva se obtuvieron cuatro categorías teóricas de los resultados preliminares, las cuales a continuación se presentan con su respectivo análisis. Se realizaron 10 entrevistas, de las cuales para el presente artículo se codificaron seis, debido a que en este texto se presenta resultados preliminares de una investigación que se encuentra en su etapa inicial, se obtuvieron 72 códigos con mayor enraizamiento. Estos se destacan a continuación:

Tabla 3. Códigos generales

|

Código |

Enraizamiento |

|---|---|

|

Discriminación |

21 |

|

Dificultad para acceder a un empleo |

17 |

|

Activista en discapacidad |

14 |

|

Barreras físicas |

13 |

|

Barreras actitudinales |

12 |

|

Barreras administrativas |

11 |

|

Condiciones enfrentadas y apoyo |

9 |

|

Motivo de migración: Político |

9 |

|

Sentimientos de angustia, preocupación y futuro incierto |

7 |

|

Estudios universitarios |

7 |

|

Situación actual del país de origen |

6 |

|

Oportunidad: Crecimiento y conocimiento |

6 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Unidad Hermenéutica.

La discriminación fue un código con mayor cantidad de citas asociadas, seguido por la dificultad para obtener un empleo, las barreras de accesibilidad subdivididas entre físicas, actitudinales y administrativas. Además, ellas refieren que, aunque estén viviendo en el país y en ocasiones su calidad de vida ha mejorado, no dejan de lado que en algunos momentos han experimentado sentimientos de angustia, preocupación y futuro incierto. Particularmente, aquellas mujeres que salieron del país de origen por motivos políticos.

Otro código de gran importancia es que la mayoría de mujeres en situación de discapacidad tienen estudios universitarios; sin embargo, han enfrentado dificultades para encontrar un empleo. Algunas de ellas mencionan que esta situación se debe a que los costos de reconocimiento de títulos son elevados y se requieren condiciones específicas. No obstante, ellas enfatizan que en Costa Rica les han brindado oportunidades de crecimiento y conocimiento. Han podido finalizar estudios de postgrado y continuar sus carreras en universidades públicas.

En la argumentación anterior se presenta un panorama general de las realidades de las mujeres en situación de discapacidad migrantes que residen en Costa Rica, debido a que a partir de los códigos presentados en la tabla 2, surgieron cuatro categorías teóricas que se discuten en los diferentes apartados de este artículo.

Categoría teórica 1: Caracterización sociodemográfica

Para configurar esta categoría se vincularon aquellos códigos y citas asociadas que se relacionaban con la temática en discusión, como se observa en el diagrama 1.

Diagrama 1. Caracterización sociodemográfica

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Unidad Hermenéutica.

Esta categoría se define como aquellas características sociales, económicas, culturales que presentan las personas interactuantes en la investigación, como se observa en la tabla 3, seis mujeres en situación de discapacidad migrantes se encuentran casadas, con estudios universitarios, residentes en el país, cuyas edades oscilan entre 40 y 61 años, con barreras físicas y visuales, cuyo estatus migratorio es nacionalizadas, refugiadas y con residencia temporal; además, los países de origen son Venezuela, Colombia, Nicaragua y Panamá, tres mujeres tienen hijos, se encuentran trabajando y viven en el Gran Área Metropolitana.

En relación con el ámbito laboral se tiene que tres mujeres migrantes en situación de discapacidad han iniciado acciones emprendedoras vinculadas con el arte y la capacitación, tres se encuentran en empleos formales, y una buscando empleo, este último dato no se presenta en la tabla porque se seleccionaron los códigos de mayor enraizamiento. No obstante, es necesario mencionar que las mujeres que trabajan en el ámbito formal enfrentaron diversas barreras para encontrar trabajo, eje temático que se analizará en otras categorías teóricas del presente texto.

Así mismo, se entrevistaron a dos hombres en situación de discapacidad visual, migrantes, cuyo país de origen es Nicaragua, se encuentran trabajando y tienen pareja.

Tabla 3. Características sociodemográficas

|

Código |

Enraizamiento |

|---|---|

|

Estudios universitarios |

7 |

|

Mujer |

6 |

|

Estado civil: Casada |

6 |

|

Periodo de residencia en CR |

5 |

|

Edad: 40-50 años |

3 |

|

Con hijos e hijas |

3 |

|

Tipo de discapacidad: Física |

3 |

|

Condición de trabajo: Emprendedora |

3 |

|

Condición de trabajo: Empleada |

3 |

|

Lugar de residencia: GAM |

3 |

|

Estatus migratorio: nacionalizada |

3 |

|

País de procedencia: Venezuela |

3 |

|

País de procedencia: Nicaragua |

2 |

|

País de procedencia: Colombia |

2 |

|

Edad: 51 - 61 años |

2 |

|

Tipo de discapacidad: Visual |

2 |

|

Condición laboral: No trabaja |

2 |

|

Condición académica: Estudios exitosos |

2 |

|

Estudios secundarios |

1 |

|

Núcleo familiar |

1 |

|

Estatus migratorio: Refugio |

1 |

|

Estatus migratorio: Residencia temporal |

1 |

|

País de procedencia: Panamá |

1 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Unidad Hermenéutica, 2023.

Se podría inferir que todas las mujeres que viven en Costa Rica en situación de discapacidad han encontrado condiciones de vida que les favorecen su desarrollo, excepto por una que se encuentra en situación de refugio y está esperando que se resuelva su condición migratoria.

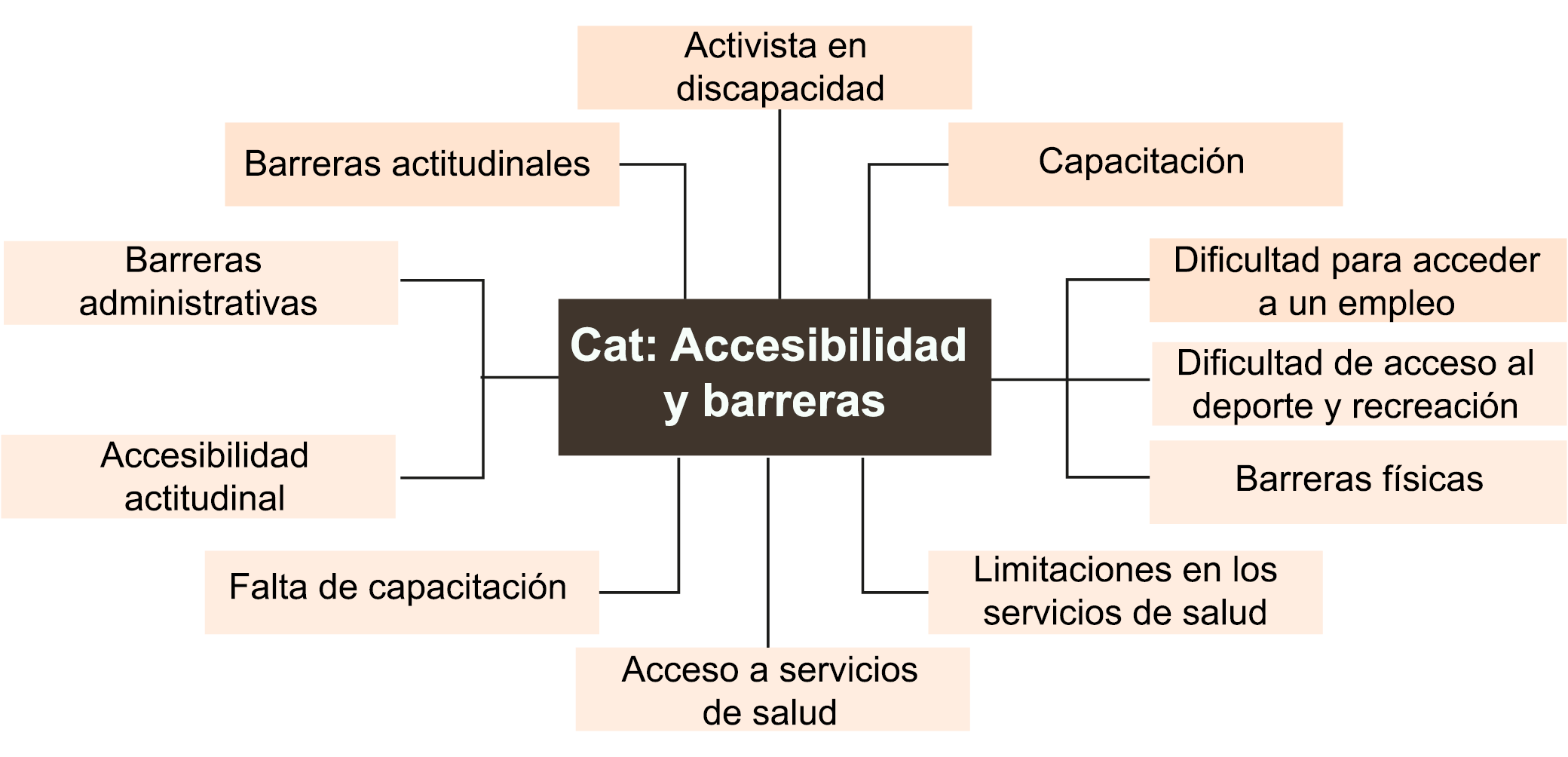

Categoría teórica 2: Accesibilidad y barreras

A partir de la codificación axial, se crea la categoría de Accesibilidad y barreras, mediante el agrupamiento de aquellos códigos íntimamente relacionados, cuya génesis fueron la cantidad de citas enraizadas. Dicha configuración se observa en el siguiente diagrama.

Diagrama 2. Accesibilidad y barreras

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Unidad Hermenéutica.

Esta categoría está constituida por dificultad para acceder a un empleo, con diecisiete citas asociadas, activista en discapacidad con catorce discursos enraizados, seguido por barreras físicas (13), actitudinales (12) y administrativas (11), con menor vinculación entre los fragmentos discursivos se encuentran la capacitación, accesibilidad actitudinal y de servicios de salud, falta de capacitación, dificultad en el acceso al deporte y la recreación, entre otros.

Tabla 4. Accesibilidad y barreras

|

Código |

Enraizamiento |

|---|---|

|

Dificultad para acceder a un empleo |

17 |

|

Activista en discapacidad |

14 |

|

Barreras físicas |

13 |

|

Barreras actitudinales |

12 |

|

Barreras administrativas |

11 |

|

Capacitación |

5 |

|

Accesibilidad actitudinal |

3 |

|

Acceso a servicios de salud |

3 |

|

Falta de capacitación |

2 |

|

Dificultad de acceso al deporte y la recreación |

2 |

|

Limitaciones en los servicios de salud |

1 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Unidad Hermenéutica, 2023.

De acuerdo con la tabla 2, el código de mayor enraizamiento es la dificultad para encontrar empleo. Como se observa en el siguiente fragmento discursivo:

Me parece que las barreras que enfrenté fueron al momento de conseguir empleo, me tomó 2 años conseguir empleo. A pesar de que, en Costa Rica, se realizan ferias de empleo inclusivas, son muy pocas empresas las que de verdad se comprometen por darle la oportunidad. (E7, M3-10)

Además, las mujeres migrantes en situación de discapacidad, a partir de encontrar barreras para acceder a espacios laborales debido a la “multidiscriminación” (Morcillo-Martínez, 2012) se han sentido desanimadas para continuar el proceso, un ejemplo de ello se visualiza en el siguiente fragmento discursivo:

Este año no he metido ni un solo currículum… como que me desanimé... Lo peor de todo, es que ahora que tengo la nacionalidad, que soy tica, no he metido ni un solo currículum… (E1, M6-5)

En relación con el código de activista en discapacidad se destaca como la experiencia propia de las personas en situación de discapacidad les permite, al conocer sus necesidades, influir significativamente en el empoderamiento del colectivo para la defensa de sus derechos. De esta manera, se hace alusión a lo que se conoce como “activismo encarnado” (Rodríguez, 2010, en Pino Morán & Rodríguez Garrido, 2017, p. 187), tal como se muestra en el siguiente fragmento discursivo:

Empezar a trabajar con un colectivo de personas en situación de discapacidad de adultos mayores... que no les daban a conocer sus talentos, sus cualidades y que eran capaces. Entonces las empoderé y les di muchas charlas sobre superación personal para que salieran adelante y hoy en día son número uno, como los mejores artesanos de Costa Rica y ya están exportando a nivel internacional los productos. (E3, M4-2)

Sin embargo, condiciones relacionadas con las demandas laborales, el empleo informal, se convierten en limitantes para una participación social activa y constante, lo cual se refleja con lo manifestado por las mujeres participantes de la entrevista 7.

¿Y aquí en Costa Rica, ahorita a que se dedica? Entrevistada: Estoy, como le digo, en la Asociación de manera voluntaria, soy vicepresidenta y así esporádico hago masajes. Pero no, no un trabajo formal”. (E4, M7-7)

Con respecto al código de barreras físicas cabe traer a colación lo expuesto por las entrevistadas en los fragmentos a continuación:

Dificultad para realizar cualquier tipo de trámites, ya que no cuentan con personas que puedan hablar Lesco, por lo cual no me puedo comunicar. (E10, M1-4)

Hubo lugares a los que no pude ir a dónde era la entrevista porque había gradas y me hicieron la entrevista como afuera ahí, en la entrada del lugar. (E2, M5-16)

De esta manera, el entorno, al no propiciar las condiciones para atender las necesidades particulares de las personas con discapacidad en cuanto a comunicación, desplazamiento y movilidad, contribuyen en la profundización de la exclusión social de las mujeres migrantes en situación de discapacidad.

Además, tal como lo muestran los fragmentos de las entrevistas 9 y 23 a continuación, tanto en su país de origen como en Costa Rica las mujeres migrantes en situación de discapacidad se han encontrado con ciertos obstáculos físicos que limitan su accesibilidad a espacios de participación social y, por ende, su pleno desarrollo; tomando en consideración la existencia de variantes según las características propias de cada país.

En cuestión de accesibilidad me pareció muy triste. Porque a pesar de que Colombia es un país tan desarrollado... lo que son las rampas y los sitios accesibles, los utilizan con carritos de mercado… no puedes utilizar esa rampa como para pasar una silla de ruedas. (E3, M4-9)

En Costa Rica yo siento que mi vida cambió demasiado, es que yo era muy activa porque yo salía mucho y todo, y ya aquí digamos por las condiciones tal vez de transporte yo me limité muchísimo más porque para todo tengo que usar taxis con rampa porque me cuesta mucho pasarme a un carro… los taxis no son abundantes, mi esposo también está en silla de ruedas, pero eléctrica y necesitaríamos dos taxis… lo que me ha limitado más a mí son las condiciones físicas de transporte. (E2, M5-23)

Seguidamente, se hace mención al espacio físico como barrera cuando se recurre a la salud y al deporte, siendo estas acciones desafíos persistentes en la inclusión de personas en situación de discapacidad. Asimismo, se revela la realidad que comparten muchas de estas personas, la cual consiste en la necesidad de tener que recurrir al apoyo de seres cercanos para superar las limitantes y la desinformación existente en la sociedad.

Creo que yo he tenido las mismas barreras que cualquier otra persona, mi condición no se ha visto afectada en la parte de salud, claro, eso porque yo he contado siempre con alguien al lado, pero si usted me dice a mí si en los centros de salud las medicinas están con braille todas, no, mentira. (E1, M6-37)

En relación con el código barreras actitudinales, se observan fragmentos discursivos que muestran cómo estas mujeres migrantes han tenido que vivenciar actitudes excluyentes. Esto debido a creencias, estereotipos y prejuicios que se encuentran en la sociedad en razón a la discapacidad. Tal como lo expresa la entrevistada 2 en el siguiente fragmento discursivo:

Es muy difícil que la gente lo vea a uno con capacidades realmente, siempre van a tener la limitación de “no puede”. (E2, M5-35)

Es por motivo de actitudes estereotipadas que las personas en situación de discapacidad experimentan limitación de oportunidades, siendo este tipo de barreras la mayor causa del desempleo, debido a la existencia de un ideal de la normalidad, dejando por fuera a quienes no cumplen con ese modelo (Chaverri citado en Fonseca Calvo, 2013). Lo anterior se puede evidenciar en el siguiente fragmento discursivo de la persona entrevistada 2, donde hace mención de situaciones excluyentes y desfavorables que ha experimentado en busca de una oportunidad laboral.

Me hicieron la entrevista como... en la entrada del lugar, hubo otros momentos en los que me dijeron que ya no, como que se había cerrado la posición porque no hallaban qué decirme para no entrevistarme, ...otros momentos en los que de verdad me entrevistaron por compromiso… ahí fue donde comenzó para mí un calvario de búsqueda de trabajo porque me iba tan bien cuando no me veían, pero cuando ya me veían era un caos. (E2, M5-17)

¡No! ¡No me preguntaba nada! Entonces después se pone de pie y le dice a la muchacha “llame al hijo de ella, porque no sé cómo la voy a atender”. Entonces me puse de pie y le dije “sabe que la paciente soy yo, no mi hijo”. “Yo soy la paciente, a ver que quiere saber” le digo. “Yo hablo, yo soy la que siento. Yo sé dónde me duele…” (E4, M7-45)

Las barreras actitudinales no solo ocasionan un obstáculo en las oportunidades, sino también ocasionan daños emocionales en las personas que los reciben, esto se puede deducir en la forma en que las personas entrevistadas relatan lo vivenciado.

Por otra parte, en relación con las barreras administrativas, se identifican los siguientes fragmentos, los cuales resaltan aspectos deficientes por parte de las instituciones del país.

Pero luego con las instituciones… ha habido mucha discriminación. En el ámbito de salud, mucha discriminación… En el CONDPIS, porque en todo lado me piden el carné de discapacidad, tengo dos años de estarlo gestionando, no me lo han dado. Siempre me dicen que posiblemente me lo den, que ya están cerca, pero creo que el tema es porque somos inmigrantes. (E4, M7-16)

Cuando vamos a la municipalidad… mi esposo trabaja en manualidades, es artesano, a solicitar que nos den campo en la feria… nos mandan para un lado y nos mandan para otro y es la fecha y no nos han apoyado… Hemos tenido problemas con la policía y nos dicen que no y no. Una vez nos iban a quitar los productos. (E4, M7-17)

En los anteriores discursos se posicionan impedimentos impuestos por las organizaciones, que surgen en función de estructuras inadecuadas, mala organización y carencia operacional. Esto se evidencia en gran medida cuando se hace mención a los largos periodos de espera y limitantes al gestionar documentación indispensable de obtener en casos de las personas migrantes en condición de discapacidad.

Ahora bien, se encuentra el código de capacitación, siendo el “proceso que está dirigido al desarrollo, profundización y actualización de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, con un carácter formativo” (Werther et al., citado en Pérez & Alfonso, 2023, p.5). Al respecto, se puede identificar que las personas entrevistadas 3 y 4 sí han podido a acceder a diversos procesos de aprendizaje, los cuales han sido de provecho para sus vidas.

En cuanto a la educación, pues, yo he recibido muchas capacitaciones, del INA, del CONDPIS, de muchas partes porque me gusta mucho estar como actualizada y he aprendido mucho. (E3, M4-17)

Y tengo como varios técnicos, entre ellos, soy masajista, también estudie lo que es elaboración y proyección de proyectos. Estudié informática. Trabaje mucho tiempo para una ONG. (E4, M7-6)

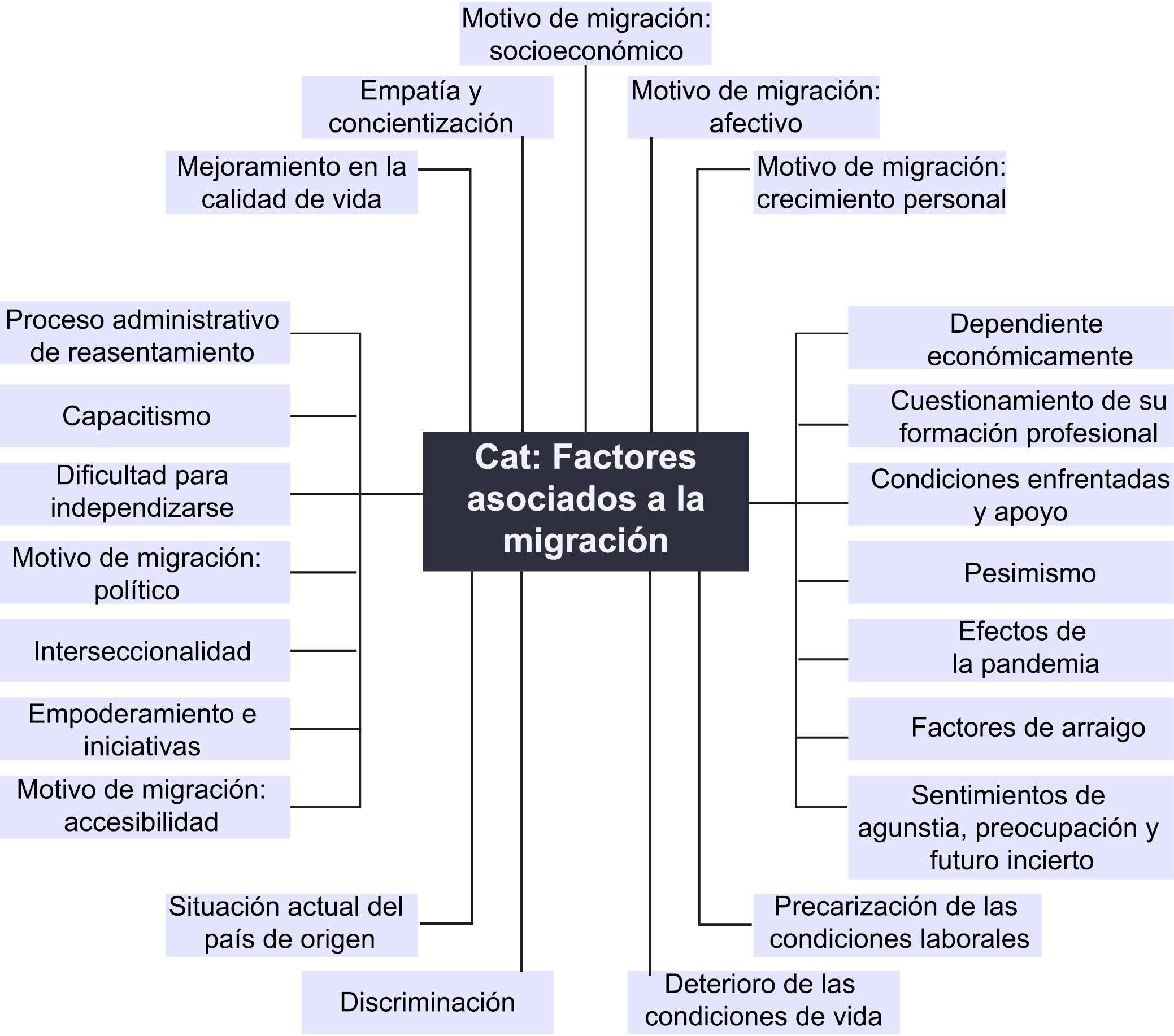

Categoría teórica 3: Factores asociados a la migración

De igual manera, la categoría 3 surge a partir de la interacción entre los códigos y agrupamiento de las citas. Dicha configuración se origina desde la codificación axial, con el fin de elaborar la categoría teórica central, mediante la codificación selectiva.

Diagrama 3. Factores asociados a la migración

Fuente: Elaboración propia a partir de la Unidad Hermenéutica.

El factor asociado a la migración con mayor enraizamiento es la discriminación, la cual, desde una perspectiva ética y social, no solo implica un trato diferente, sino también un trato que atenta contra la dignidad humana y los principios de igualdad, inclusión y justicia (Barquet Muñoz & Vázquez Parra, 2023). En los siguientes fragmentos discursivos se puede observar los relatos discriminatorios vivenciados por las personas entrevistadas.

Para un empleador es más fácil contratar a un muchacho con síndrome de Down porque son videntes… o a un usuario de silla de ruedas porque como no corren riesgo de que se les vaya a caer porque no ven… pero vieras que complicado es para los que tenemos alguna condición visual. (E1, M6-8)

Estas manifestaciones discriminatorias traen consigo el fenómeno de la interseccionalidad: “condición en la que la combinación de dos o más factores, generan o aumentan la situación de discriminación” (Vilaseca García et al., 2022, p.72). La persona entrevistada 4, en el siguiente fragmento, expresa claramente que, si al hecho de ser mujer se le asocia motivos de etnia y discapacidad, el panorama personal se complejiza significativamente de forma desfavorable.

Desgraciadamente, en este país o en muchos… vivimos un estado de machismo, en el cual la mujer tiene muy poca oportunidad. Y si usted asocia el emigrar y la discapacidad, pues son tres factores que los ponemos en la balanza y se va a dar menos cero. (E4, M7-21)

Ahora bien, el motivo de migración se refiere a aquellas circunstancias, factores y realidades que motivaron a las personas a migrar de su país de origen. Es de suma importancia mencionar que para efectos de la presente investigación se analizarán los cinco códigos vinculados (político, socioeconómico, afectivo, crecimiento personal, accesibilidad) de manera conjunta, sin embargo, se identifica como cada fragmento discursivo posiciona uno o dos factores de migración.

El tema político fue el primer factor que nos llevó a nosotros a buscar otros nuevos horizontes en cualquier otro país, en donde lo principal fuese la democracia, porque pues para Venezuela actualmente no existe.” (E1, M6-22)

Por otro lado, otra persona afirmó que vino “...a raíz del estallido social que hubo en Nicaragua en el 2018 con los estudiantes”. (E4, M7-4)

Los fragmentos discursivos anteriores de las personas entrevistadas 1, 2 y 4, muestran cómo se vieron obligadas a migrar de Venezuela y Nicaragua debido a la inestabilidad política y social que experimentan sus países de origen. Las personas se ven con el deber de abandonar sus hogares en busca de seguridad, estabilidad y mejores oportunidades para sus familias. Este es un problema complejo y multifactorial, en el que se entrelazan causas de diversa índole política, económica y social.

Asimismo, se encuentra el factor socioeconómico y de crecimiento personal, motivos latentes que causan que las personas decidan migrar de su país de origen. Se muestra que el desempleo limita la estabilidad personal y la calidad de vida, por esta razón las personas en ocasiones se ven con la necesidad de migrar para intentar construir un futuro estable y obtener el bienestar para sí mismas y sus familias.

La falta de empleo de ambos, de mi esposo y mío; y tercero, la calidad de vida para mi hijo. (E1, M6-23)

En el año 2001 se restauró lo que es el templo del altar mayor de la iglesia de Naranjo que es patrimonio cultural. (E3, M4-6)

Además, tal y como lo narra la persona entrevistada 2, el factor afectivo también es un determinante que influye en la migración, ya que comúnmente el tener un proyecto de vida junto a una persona que vive en un país diferente hace que sea un suficiente motivo para tomar la decisión de abandonar el país de origen, construyendo en conjunto un nuevo hogar, con nuevas experiencias y oportunidades.

Salí del país, pero fue porque me casé con un costarricense y entonces nos vinimos a vivir aquí a Costa Rica, bueno, él vivía aquí en Costa Rica y yo en Venezuela. Después de un tiempo de noviazgo, cuando ya decidimos casarnos estábamos viendo si vivíamos allá o aquí y al final decidimos quedarnos aquí. (E2, M5-11)

Finalmente, como último motivo de migración se encuentra la accesibilidad. Como lo muestra la persona entrevistada 2, esta es una variable de “atracción” o de “repulsión” al momento de decidir en qué país vivir. La accesibilidad en un panorama migratorio hace que se tomen en cuenta aspectos relacionados a la existencia de entornos, servicios y oportunidades para las personas que poseen una condición de discapacidad, esto para que puedan vivir plenamente en sociedad y obtengan el bienestar integral en el nuevo país de destino.

Porque siento que en Venezuela todo eso se deterioró, pues yo no imagino la verdad cómo sería mi vida yo como persona en situación de discapacidad en Venezuela en este momento, no me lo puedo imaginar, no la verdad es que no. (E2, M5-29)

En adición, las condiciones enfrentadas y apoyo son otro factor asociado, ya que al ser la migración un fenómeno tan complejo, las personas que lo vivencian suelen enfrentar condiciones desafiantes, como el arraigo y desarraigo, la inseguridad vivida en su país y la carencia de alimento, techo y demás bienes básicos para la vida humana. No obstante, a pesar de las adversidades, el apoyo recibido por el país de acogida a través de sus instituciones es crucial para la integración social y el bienestar de estas personas.

Donde nos están proponiendo es los Estados Unidos. Pero, aunque sean los Estados Unidos lamentablemente si usted no trabaja no va a tener una calidad de vida. Porque, si bien es cierto alguien le regaló algo, se lo regaló una vez… una bolsita de arroz, pero ese arroz se terminó. (E4, M7-39)

Buscamos los derechos humanos de aquí de Costa Rica. Nos brindaron una mudada para ese día. Luego hubo una persona que nos regaló para los pasajes y nos movimos a migración. En migración había personas, estudiantes que conocían a mi hijo y nos ayudaron con alimento y luego ya nos dieron la cita para los carnets de solicitante de refugio… ya nos llamaron y nos tuvieron ahí en un albergue en San José y nos proveían de alimentos. Luego ya nos apoyaron con el alquiler de una casa por 3 meses. El IMAS nos apoyó en seguida, y así sucesivamente. (E4, M7-13)

Otro factor asociado, es que cuando se experimenta la migración las personas suelen tener sentimientos de angustia, preocupación y futuro incierto. Estos aparecen debido a la situación vivenciada tanto en su país de origen, como al momento de arribar al país de destino. Entre lo vivenciado por la persona entrevistada 4, se identifican emociones relacionadas al desamparo, desarraigo, indignación, ira, nostalgia y confusión; asimismo, también el alivio y la esperanza ante los acontecimientos.

Ya estando en territorio costarricense… me dice la persona: “Aquí hay retenes y les van a pedir documentos”, y ya vino nuevamente la angustia para nosotros... Gracias a Dios los de migración como que no nos vieron... Ese día ingresamos a las 9:30 de la noche y nos quedamos en el parque de la Sabana, sin nada de ropa, ni alimentos, ni plata, nada. (E4, M7-12)

Un colerón más como que sufrir… el presidente se echa como que, si él es el dueño del mundo... Entonces como que, unos sentimientos muy encontrados, pero a veces con mucha nostalgia. (E4, M7-36)

Asimismo, también se identifica en los discursos la presencia de factores de arraigo que experimentan las personas migrantes entrevistadas hacia el país costarricense. El arraigo se reconoce como aquel proceso de vínculo que una persona establece con un lugar y/o territorio, fomentando lazos y sentido de pertenencia y estabilidad con el mismo (Quezada Ortega, 2007).

Sí, Costa Rica, es el país que me dio una segunda oportunidad. (E7, M3-15)

Mis raíces están en Colombia, pero mi corazón está aquí y me siento muy costarricense. Y muy feliz como te digo, con el país, con la gente, con todo el entorno y con todo lo que hago. Me siento muy contenta. (E3, M4-21)

A mí ningún tico me ha tratado mal ni porque sea emigrante, ni porque sea venezolana, ni porque sea mujer, ni porque tenga alguna condición de discapacidad, al contrario, desde que yo llegué a Costa Rica he sentido empatía, he sentido apoyo, he sentido solidaridad. (E1, M6-30)

Lo argumentado por las personas entrevistadas 1, 3 y 7 en los fragmentos discursivos anteriores, logra evidenciar que las personas migrantes poseen experiencias positivas y una conexión muy fuerte con Costa Rica, destacando la percepción de un trato respetuoso y solidario. Del mismo modo, se establece un arraigo social y cultural con el país, donde resaltan los lazos sociales y emocionales que están vivenciando.

En concordancia con el código anterior, se desencadena la situación actual del país de origen, donde una de las personas entrevistadas menciona:

Yo considero mejores las condiciones de Costa Rica, porque en Nicaragua el gobierno es muy malo. (E10, M1-3)

En semejanza, la persona de la entrevistada 3 argumenta:

A pesar de que Colombia es un país tan desarrollado, vieras que lo que son las rampas y los sitios accesibles, los utilizan con carritos de mercado, para vender tiliches y cosas, entonces tú no puedes utilizar esa rampa como para pasar una silla de ruedas… las aceras son muy angostas, la gente está ahí y ponen cosas y no te dan espacio… no había hasta esa fecha esta cultura de cómo esta persona tiene una condición, vamos a respetarle su espacio para que tenga accesibilidad. (E3, M4-18)

Ambos discursos ofrecen perspectivas valiosas sobre las razones que impulsan la migración y las diferencias en las condiciones de vida entre países. Se destaca el factor político, económico y social, así como la accesibilidad y la calidad de vida de la población. Respecto al factor de accesibilidad, se puede evidenciar por lo expuesto en la entrevista 3, que esta se ve alterada debido a la falta de conciencia y cultura de inclusión, así como de la deficiencia en la planificación de la infraestructura.

El complejo panorama migratorio hace que las personas que lo vivencian experimenten un deterioro en las condiciones de vida, tanto en el país de origen del cual salen, como en el país receptor al que llegan. Este desgaste surge debido a una serie de condiciones de vida inseguras como el riesgo de no tener vivienda y la vulnerabilidad económica, además de la precariedad laboral y dificultad de acceso a servicios básicos como de salud, educación y alimento.

En este caso, es duro porque lo poco que uno busca es para la renta… si usted no paga va a la calle. Y sin recursos, sin alimentos y en la calle ya se asocia un problemilla más. (E6-M7-26)

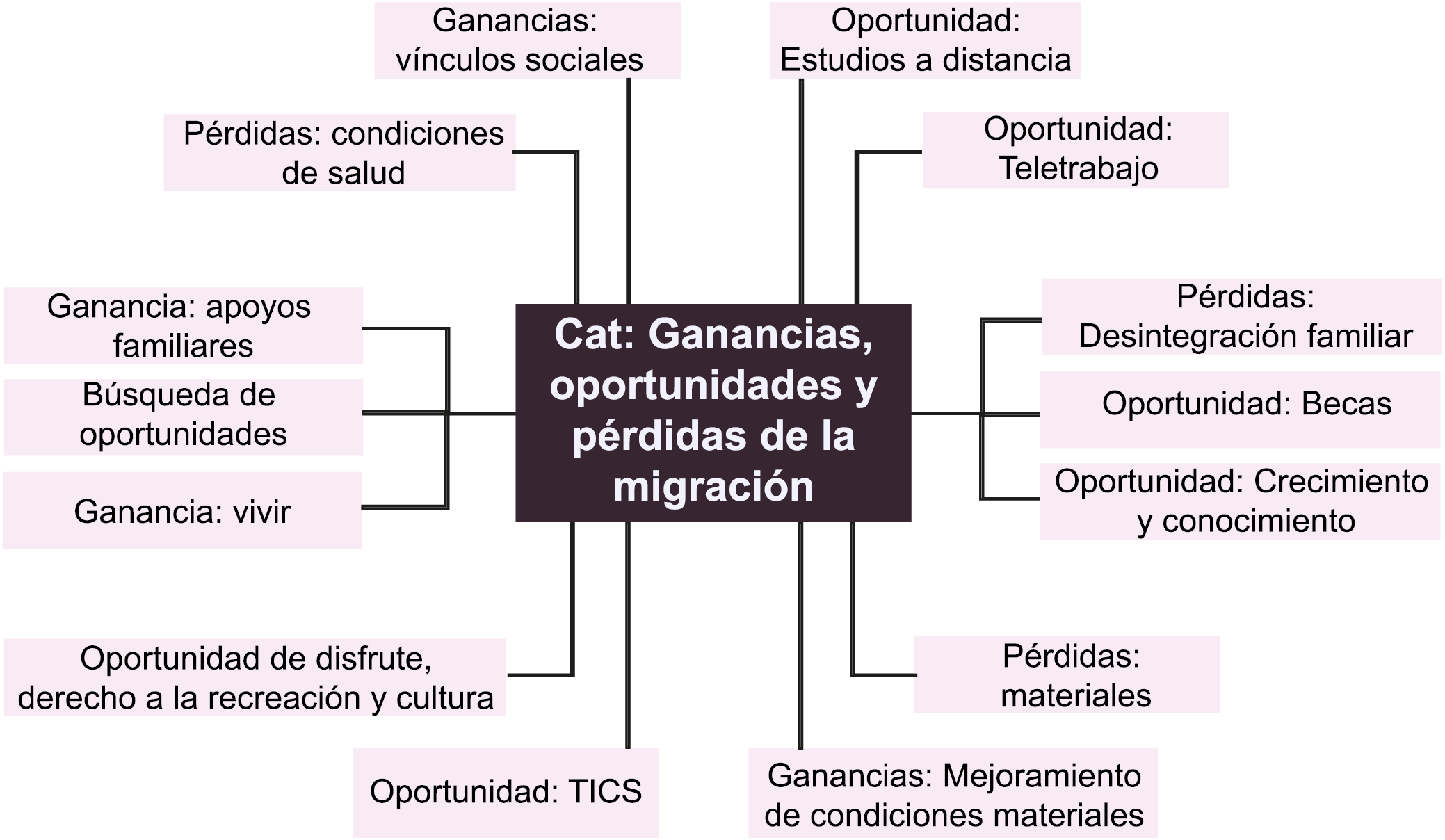

Categoría teórica 4: Ganancias, oportunidades y pérdidas a raíz de la migración

La categoría teórica está constituida por las pérdidas, ganancias y oportunidades, las cuales configuran la realidad que viven las mujeres en situación de discapacidad migrantes en nuestro país.

Diagrama 4. Ganancias, Oportunidades y Pérdidas a raíz de la migración

Fuente: Elaboración propia a partir de la Unidad Hermenéutica.

Tabla 6. Ganancias, oportunidades y pérdidas a raíz de la migración

|

Código |

Enraizamiento |

|---|---|

|

Ganancias: Mejoramiento de condiciones materiales |

6 |

|

Oportunidad: Crecimiento y conocimiento |

6 |

|

Pérdidas: Materiales |

5 |

|

Ganancias: Vínculos sociales |

4 |

|

Búsqueda de oportunidades |

4 |

|

Oportunidad: Estudios a distancia |

3 |

|

Ganancias: Apoyos familiares |

2 |

|

Ganancia: Vivir |

1 |

|

Oportunidad: Disfrute, derecho a la recreación y cultura |

1 |

|

Oportunidad: TICS |

1 |

|

Oportunidad: Teletrabajo |

1 |

|

Oportunidades: Becas |

1 |

|

Pérdidas: Condiciones de salud |

1 |

|

Pérdidas: Desintegración familiar |

1 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Unidad Hermenéutica, 2023.

Las mujeres migrantes en situación de discapacidad mencionan que vivir en un país como Costa Rica ha contribuido al mejoramiento de condiciones materiales, crecimiento y conocimiento, que si bien, en un momento determinado sus países de origen tenían situaciones que contribuyen al desarrollo material de sus familias, actualmente la situación ha cambiado. Como bien se observa en la siguiente cita:

Si uno no tiene los recursos para salir, aunque sea ir al Mall a ver tiendas puede ser muy difícil verdad, eso también afecta emocionalmente. En ese momento había más apertura allá que aquí, ahorita hay más aquí que allá, son condiciones que han cambiado. (E2, M5-25)

En esta misma línea, se observa que el crecimiento como personas y familias es parte del desarrollo integral de las mujeres en Costa Rica, ya que señalan que les encanta el país, la gente y que acogen a sus amistades como familia. Evidencia de ello se puede notar en el siguiente fragmento discursivo:

El tiempo que hemos estado acá en Costa Rica ha sido super fructífero, ventajoso, agradable porque también nos encanta el país, nos encanta la gente, o sea acá hemos sabido escoger nuestra familia. (E1, M6-28)

Las mujeres interactuantes en el estudio relacionan las ganancias de la migración con el crecimiento, conocimiento personal, oportunidades y apoyos, debido a que lo que ellas se proponen, lo cumplen, y esto las hace sentir felices y reconocen su realidad actual y su importancia para continuar sus propios proyectos de vida, como bien lo destacan las mujeres de las entrevistas 1 y 3:

Oportunidades muchísimas, yo siento que he crecido acá en Costa Rica enormemente… yo he aprendido muchísimo, estos 9 años para mí han sido ricos en muchos aspectos. No me arrepiento de nada de lo que he hecho hasta el momento. (E1, M6-32)

Sí, bastantes oportunidades, porque es que yo siempre he dicho que la discapacidad está en la mente de las personas entonces si tú te propones a hacer algo, lo logras. Yo todo lo que me he propuesto en este país lo he logrado. Y me siento muy feliz porque he contado con el apoyo, como te digo de instituciones. (E3, M4-15)

Además, la ganancia señalada por las mujeres participantes en la indagación se encuentra íntimamente relacionadas con los vínculos sociales, apoyos familiares y la posibilidad de vivir. La posibilidad de contar con una estabilidad económica, mantener a la familia cercana, desempeñarse en el ámbito de empleo, contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres con discapacidad, como bien lo manifiesta la mujer de la entrevista 2:

Tuve más ganancias aquí especialmente por la situación social, política y económica de Venezuela… por conseguir un trabajo yo tuve la ganancia y el beneficio, la dicha de poder traerme a mis papás a vivir aquí en Costa Rica y ahorita los tenemos en una casita... también pudimos ayudar a mi hermano mayor que tenía una enfermedad. (E2, M5-28)

Dichos vínculos sociales se fortalecen con la posibilidad de apoyar sus amistades a partir de la experiencia que las mujeres han desarrollado en el momento de llegar a un país y conocer la gestión de las políticas públicas vinculadas con la migración. Particularmente en la tramitología de los títulos universitarios en la entidad rectora de la educación superior costarricense. Lo anterior se refleja en la siguiente cita:

Obviamente, he podido ayudar a muchos amigos migrantes también que han estado ya sea de paso aquí o también ayudarlos a estabilizarse aquí en el país, darles consejos, tengo otros amigos que están en proceso de hacer toda la equiparación de sus títulos en el CONARE entonces yo pude ayudarles en eso. (E2, M5-30)

La actitud de contribuir a proyectos colectivos sigue imperando en las experiencias de las mujeres en situación de discapacidad migrantes, lo cual ellas lo visualizan como oportunidades de crecimiento y mejoramiento de las condiciones de vida, tanto materiales, económicas, familiares, entre otras. La situación anterior se evidencia en el discurso presentado en la entrevista 3.

Quizás si me hubiera quedado en Colombia no hubiera podido hacer la labor que hago tan bonita acá, porque me llena de mucha satisfacción servir a la gente… Y porque hablo con personas que estamos como que con el mismo idioma. (E3, M4-7)

De acuerdo con las argumentaciones anteriores, algunas condiciones materiales eran ganancias; sin embargo, en contextos específicos estas se convierten en pérdidas. Esta situación en algunos diálogos analizados se encuentra vinculados con el país de origen, por ejemplo, una mujer nicaragüense refiere lo siguiente:

Lo tomo como una pérdida porque uno dice yo tenía mi casa y de la noche a la mañana, pues, prácticamente, lo tuvimos que dejar. (E4, M7-34)

Además, la invisibilización de las necesidades básicas que quizás en su país de origen eran cubiertas y en momentos determinados ya no, por mantener una condición migratoria específica, son pérdidas que impactan la realidad de las mujeres en situación de discapacidad, lo que contribuye a la vulnerabilización de sus vidas, familias y el hecho de ser o estar en esta sociedad, como se expresa en el siguiente fragmento:

Ese día ingresamos a las 9:30 de la noche y nos quedamos en el parque de la Sabana, sin nada de ropa, ni alimentos, ni plata, nada, nada. Pero sí, gracias a Dios estábamos ahí. (E4, M7-12)

Aunado a lo anterior, se encuentran también las pérdidas familiares, debido a las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas características de aquellos países con altas tasas de expulsión, un ejemplo de ellos son Nicaragua, Colombia y Venezuela. Esta situación se evidencia en la entrevista 1:

La pérdida principal es la familia, nos desintegramos todos… tengo a mi papá en Alemania, una hermana en Alemania, otra hermana en Estados Unidos, primos en Estados Unidos, en España, en Colombia… estamos dispersos y todos por el mismo tema, político, de empleabilidad y mejoramiento de calidad de vida. (E1, M6-27)

Además, las pérdidas materiales se relacionan con el deterioro de la salud, por ejemplo, la mujer de la entrevista 4 refiere que se mantiene muy preocupada si no logra recolectar el dinero para el pago del alquiler de su vivienda, puesto que le preocupa volver a vivir en la calle por no pagar el alquiler. Al respecto refiere:

No creo que ahorita la recupere por tantas cosas que uno vive y saber que si no paga va a la calle. Todas esas situaciones, pues nos conllevan a una situación muy dura. (E4, M7-32)

Vinculado con los códigos de ganancias y pérdidas, se presenta el código de oportunidades, las cuales están relacionadas con el crecimiento particularmente en el ámbito laboral y el conocimiento, el cual es compartido mediante acciones de capacitación en diferentes entidades, públicas y privadas, como bien lo refiere las mujeres de las entrevistas 2 y 3, las cuales enfatizan en ascenso en el trabajo y la posibilidad de emprender, lo que contribuye a la superación personal y económica, como se observa en los siguientes discursos:

Entonces de una vez entré con otra posición, con un mejor salario y ya después me promovieron, ahorita ya estoy en el nivel de jefa, de manager de un grupo y todo, y aquí en esta compañía es totalmente abierto a personas en situación de discapacidad, a la diversidad, la inclusión. (E2, M5-22)

Doy muchas charlas, en instituciones, colegios, universidades, empresas sobre psicología del color, sobre emprendedurismo y también sobre superación personal. (E3, M4-3)

Otras oportunidades que destacan las mujeres interactuantes en la investigación son la educación, disfrute, derecho a la recreación y cultura, TIC’S y Becas debido a que se les ha presentado la posibilidad de finalizar sus carreras universitarias o continuar aquellas trayectorias académicas pendientes en sus países de origen. Por ejemplo, la mujer de la entrevista 7 destaca:

He tenido la oportunidad de estudiar en la UNED, que me parece excelente. (E7, M3-13)

Ellas también visualizan como oportunidades aquellos estudios complementarios que cursaron en el país y contribuyeron a complementar su formación académica, como bien lo cita una persona entrevistada en el siguiente fragmento discursivo:

Hice un curso ahí en la UNED de inglés como segunda lengua durante 2 años y me fue muy bien, pude sacar por dicha mi título en inglés, ...siento que también es una oportunidad que he tenido a nivel de acceso a la educación. (E2, M5-37)

Las mujeres interactuantes en la indagación perciben las oportunidades como esas posibilidades de contar con espacios accesibles en algún evento cultural, como conciertos, continuar y finalizar los estudios universitarios de forma virtual, lo cual fortalece el desarrollo en el ámbito laboral y en general las condiciones materiales de vida. Como bien lo destaca la persona entrevistada 2.

A nivel cultural, sí me gusta mucho ir a conciertos. Siento que a nivel educativo también he tenido oportunidades ahorita con esta maestría y más que fue virtual, en la Universidad Nacional. Siento que la tecnología definitivamente me ha dado oportunidades como persona en situación de discapacidad para trabajar. Ahorita que tengo la oportunidad de hacerlo 100% desde mi casa es una oportunidad inmensa definitivamente. (E2, M5-33)

Conclusiones

Al finalizar el presente artículo se concluye lo siguiente:

- Las investigaciones referentes a la discapacidad y migración son escasas lo que restringe la construcción de líneas investigativas en la temática. No obstante, con los hallazgos de la presente investigación se avanza en el campo y objeto de estudio.

- Las mujeres interactuantes en la indagación migraron de países que actualmente presentan grandes crisis económicas, sociales y políticas, como Nicaragua, Venezuela y Colombia.

- Las mujeres y los hombres en situación de discapacidad que migraron a Costa Rica fueron por motivos económicos, políticos, y en algunos casos por vínculos afectivos y familiares, con el fin de encontrar mejores condiciones de vida en el país de acogida.

- En relación con las condiciones que impulsaron a las personas en situación de discapacidad a migrar, se encuentra que aquellas mujeres en situación de discapacidad que migraron por motivos afectivos, construyeron sus proyectos de familia en Costa Rica, porque encontraron mejores posibilidades para vivir.

- En lo referente a las barreras y las oportunidades que vivieron las personas en situación de discapacidad en Costa Rica, las mujeres en situación de discapacidad migrantes participantes en la investigación, adquirieron su discapacidad en Costa Rica y decidieron quedarse en este país por encontrar las oportunidades que le permitan mayor desarrollo social, debido a que, si se devolvían a su país de origen las condiciones materiales, políticas, económicas y sociales ya no son las mismas.

- Las mujeres cuentan con arraigo en el país, ya que establecieron círculos de amistad, familia y finalizaron sus estudios universitarios.

- Se visualiza la dificultad de acceder a un empleo estable en los primeros años de residir en el país.

Referencias

Barja Coria, J. (2019). ¿Por qué si hay tanta violencia en el camino ellas siguen migrando? Antropología, violencia y migración. Alteridades, 29(58), 17–30. https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2019v29n58/barja

Barquet Muñoz, J., & Vázquez Parra, J. C. (2023). Aproximación a la discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva jurídica, social y ética. Revista Humanidades, 13(2), e51543–e51543 https://doi.org/10.15517/h.v13i2.51543

Bermúdez, Á. (2022, 14 de octubre). Por qué hay ahora una migración masiva de venezolanos a EE. UU a través de México. BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63252140

Cárdenas-Rodríguez, R., Terrón-Caro, T., & Monreal-Gimeno, M. C. (2018). Redefinición de roles y relaciones de género en las migraciones internacionales. Estudio cualitativo en el Estado de Tamaulipas. Papeles de Población, 24(95), 153–179. https://doi.org/10.22185/24487147.2018.95.07

Castillo Vado, H. (2023, 31 de enero). Nicaragüenses duermen en la calle haciendo fila para pedir refugio en Costa Rica. Voz de América. https://www.vozdeamerica.com/a/bajo-frio-y-a-la-intemperie-nicaraguenses-hacen-filas-para-pedir-refugio-en-costa-rica/6941757.html

Cobeñas, P. (2018). Pesquisar com mulheres com deficiência: Reflexões epistemológicas e metodológicas sob o enfoque feminista-emancipador. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 99(251), 132–147. https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.99i251.3473

Coller, X. (2005). Estudio de casos. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Díaz Jiménez, R. M., de la Fuente Robles, Y. M., & Muñoz Moreno, R. (2019). Migraciones y diversidad funcional. Realidad invisible de las mujeres. Collectivus, Revista de Ciencias Sociales, 6(1), 61–82. https://doi.org/10.15648/Coll.1.2019.5

Estrella Vega, M. Y. (2018). Entre la autonomía y la subordinación: Significados y perspectivas de la experiencia migratoria de mujeres centroamericanas en tránsito por México. Sociológica (México), 33(93), 247–280.

Fonseca Calvo, M. E. (2013). Barreras actitudinales limitan inserción laboral de población con discapacidad. Universidad de Costa Rica. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2013/07/01/barreras-actitudinales-limitan-insercion-laboral-de-poblacion-con-discapacidad.html

Ibarra Coronel, J. J. (2018). Espacios de Tránsito Migratorio y Adquisición de Discapacidad Física: El Caso de Migrantes Centroamericanos en México. Espaço Aberto, 8(2 (Julho/Dezembro)), 93–109. https://doi.org/10.36403/espacoaberto.2018.19701

Izaguirre, L., Bastia, T., Walsham, M., & Cortés, P. P. (2025). Neglected intersections: A view from the South. Comparative Migration Studies, 13(45), 1–8. https://doi.org/10.1186/s40878-025-00456-w

Khamkhom, N. (2024). The Visibility of Disabled Cross-Border Migrant Workers in Thailand in Migration Research. Asia Social Issues, 17(4), e264028. https://doi.org/10.48048/asi.2024.264028

Morcillo-Martínez, J. M. (2012). Discapacidad intelectual y violencia de género en mujeres migrantes: La multidiscriminación. Portularia, 12(2), 1–11. https://doi.org/10.5218/prts.2012.0040

Pérez Fuentes, G. M. (2019). La justicia en México en caso de niños migrantes no acompañados o con discapacidad. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, 25, 147–162. https://doi.org/10.20932/barataria.v0i25.496

Pérez, K., & Alfonso, D. (2023). El proceso de capacitación. Retos para lograr resultados superiores en una organización. Cooperativismo y Desarrollo, 11(2), e624.

Pino Morán, J. A., & Rodríguez Garrido, P. (2017). ¿Vivir para trabajar?: Activismo, Mujeres y Discapacidad en Chile. Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 11(2), 185–198.

Quezada Ortega, M. de J. (2007). Migración y arraigo en la conformación de identidades socioterritoriales. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. https://cdsa.aacademica.org/000-066/633

Rau, V., & Baykara-Krumme, H. (2024). Migration meets disability. Approaches to intersectionality in the context of a disability rights organization. Disability & Society, 39(10), 2750–2772. https://doi.org/10.1080/09687599.2024.2373776

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Universidad de Antioquia.

Vilaseca García, C., Serrano Japa, J. M., & López Sánchez, C. (2022). Interseccionalidad: la discriminación múltiple desde una perspectiva de género. Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, 14, 71-81.

Warkentin, T., Marisol, M., Bermeo, A., & Bartels, S. A. (2024). Disability-Related Risks Among Women and Girls Who Are Forcibly Displaced from Venezuela. Disabilities, 4(4), 893–905. https://doi.org/10.3390/disabilities4040055

Yin, R. K. (1994). Discovering the future of the case study method in evaluation research. Evaluation Practice, 15(3), 283–290. https://doi.org/10.1016/0886-1633(94)90023-X

Nuestros artículos son publicados bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.